可児先生

可児先生「人事プロフェッショナルの福利厚生ガイド」の第14回です。

福利厚生を、人材戦略を支える施策と位置づけ、経営の視点から福利厚生を見直し活用しようという連載です。

私は、福利厚生専門誌「旬刊福利厚生」を発行する出版社、

株式会社労務研究所の代表取締役、可児俊信です。

私がお相手をつとめますサトです。

今日もよろしくお願いいたします。

前回は、従業員が福利厚生を一層利用するような

「社内周知」の事例をお話しいただきました。

今回は、会社の外、つまり社外に向けた

自社福利厚生の周知について、事例をお話します。

人的資本投資として福利厚生を周知する

えっ。福利厚生って社外周知も必要なんですか?

利用するのは従業員なのに・・・。

具体的に、社外とは誰のことを指すのでしょう?

社外周知には2つのターゲットと、

それぞれにしっかりと目的があります。

まず1つ目のターゲットは投資家です。企業が人的資本への投資を十分に行っているかが投資の尺度となりつつあります。福利厚生制度の充実度と、それが人的資本に与える効果を見える形で示すことで、投資家の投資意欲を一層高めることが期待できます。人的資本経営は、現在は数値指標のみの開示が主流ですが、今後は具体的な情報を開示していく流れになるでしょう。

2つ目は求職者で、学生や転職希望者です。こちらは思いつく人が多いのではないでしょうか。当社で働いてみたいという意欲を高め、就職・転職先として当社を選んでもらうため福利厚生を周知します。

より積極的に福利厚生を周知する

当社でも、採用ホームページの「募集要項」ページで

福利厚生の社外周知はやっています。

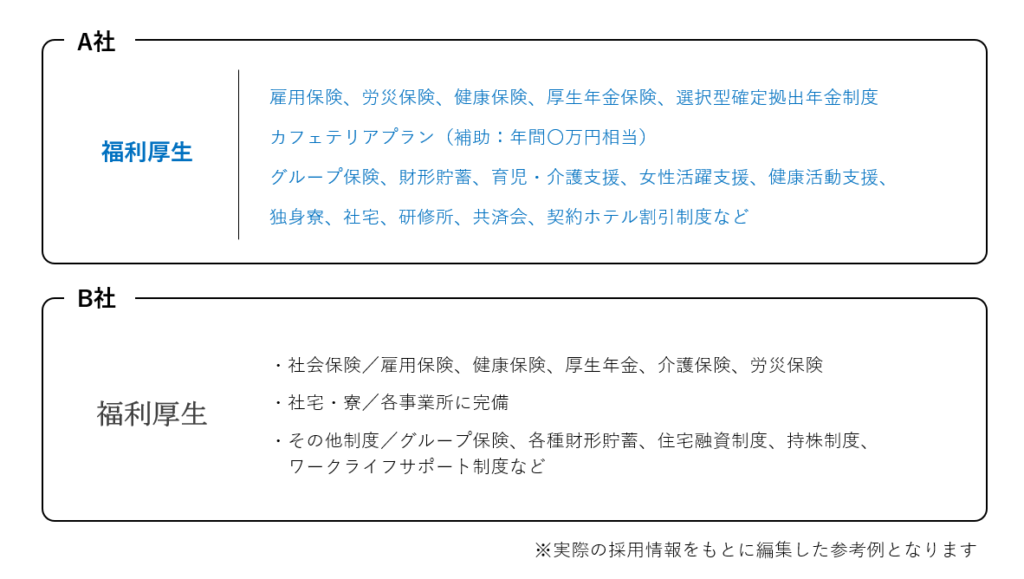

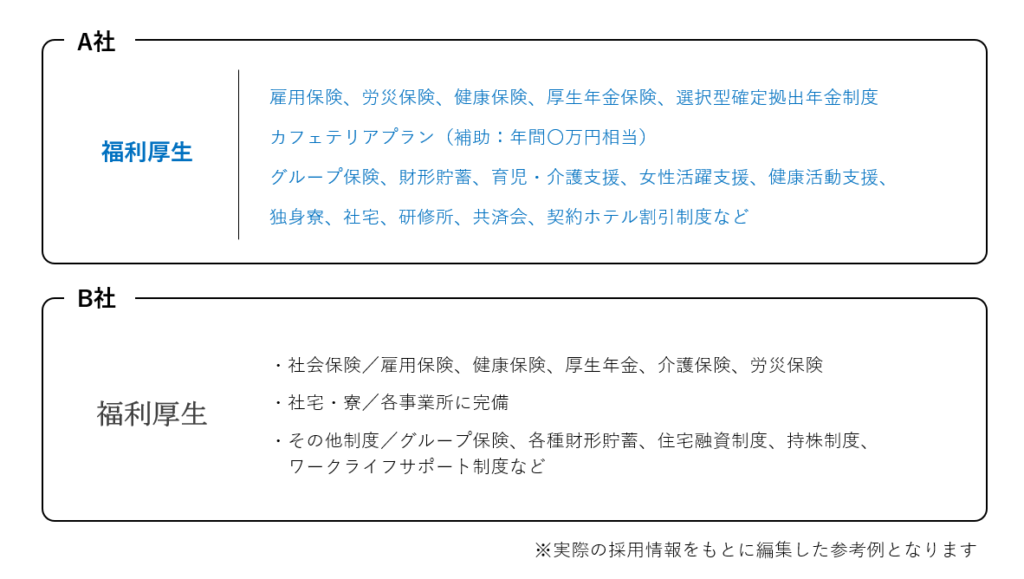

そうですね。これは日本を代表する大手製造業の

「採用募集要項」における福利厚生の記載です。

このような掲載が一般的ではないでしょうか?

でも、少しもったいないです。

2つの理由があります。

まず、これ以外にも、絶対、福利厚生制度はあるはずです。すべて書かれていないと思います。もう一つは、書かれた福利厚生制度の内容が学生に伝わっているかやや心配です。学生から見て「いろいろ福利厚生制度があるな」とは思ってくれるでしょうが、それぞれが自分の生活をどのようにサポートしてくれるのかが理解できないかも知れません。学生は福利厚生制度の中身には詳しくないからです。

一方、転職者、中途入社希望者は福利厚生についてある程度体感しているので、これで十分だと思います。むしろ社宅等の給付水準をもっと知りたいでしょうが、それは個別に照会するでしょうから、問題ないと考えます。

確かに学生は福利厚生の知識は不十分なので、

十分伝わらないかも知れませんね。

どうしたらよいでしょう?

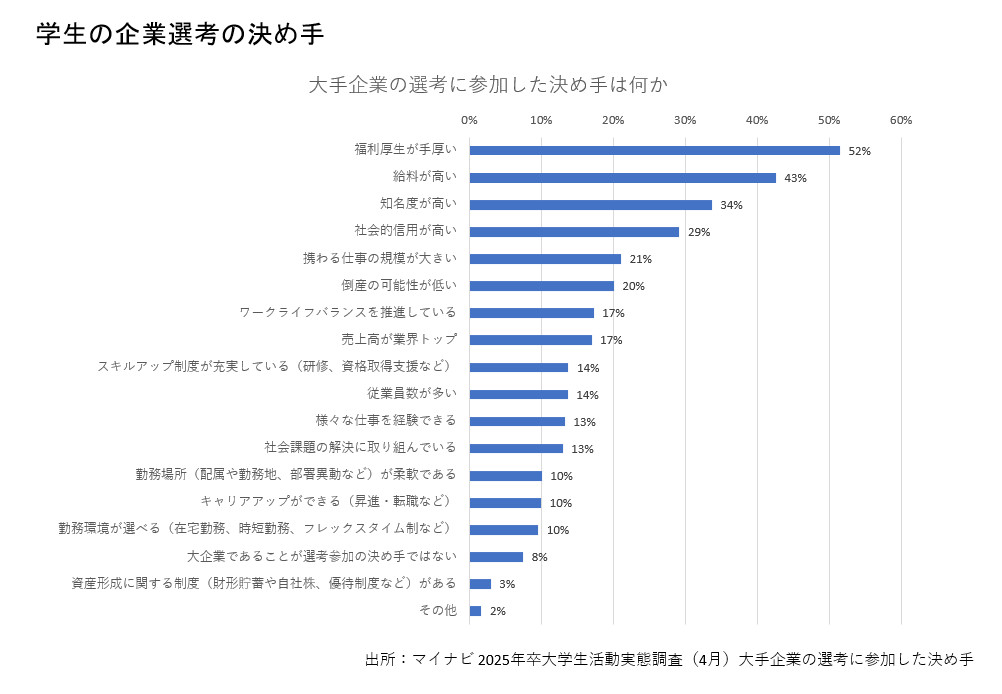

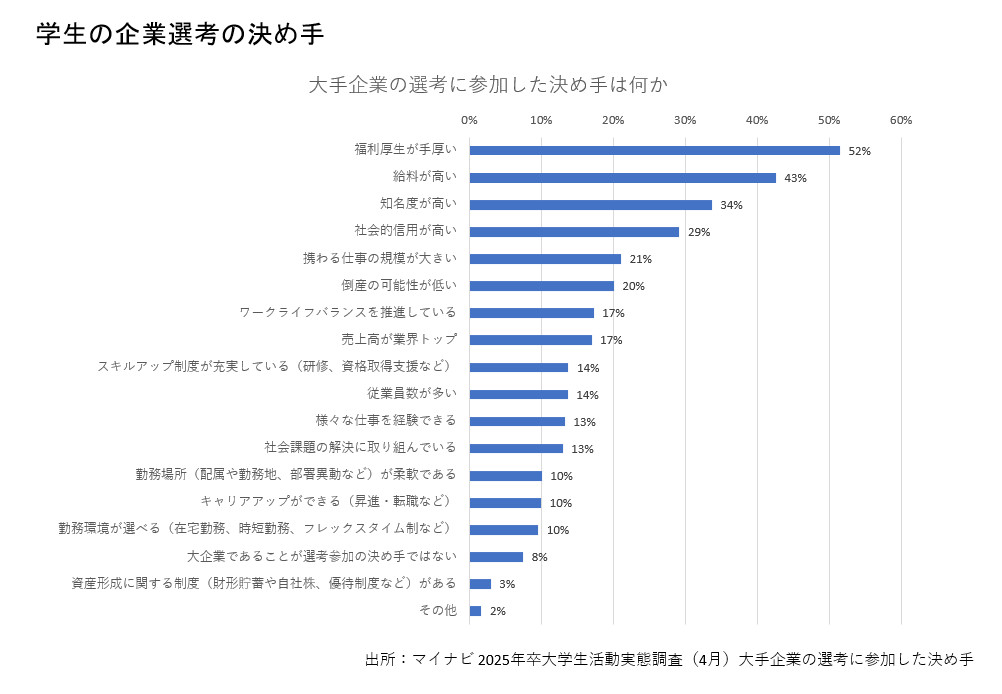

まず、学生が就職先の会社に何を求めているかを知ることが大切です。下記は学生が就職する会社を選考する際の決め手を尋ねたものです。

回答を見てみると、学生の企業選考で最も多い決め手となっているのは、「福利厚生が手厚い」会社です。ここで言う「福利厚生」とは、具体的な福利厚生制度を指しているわけではありません。福利厚生の手厚い会社であればイコール働きやすい会社、またはイコール安定した会社と考えて、福利厚生の手厚い会社を選ぶのだろうと推測できます。つまり、企業はもっと積極的に福利厚生をアピールすべきだと言えます。

福利厚生が充実しているのは良い会社

確かに、福利厚生のよい会社はいい会社というイメージはあります。

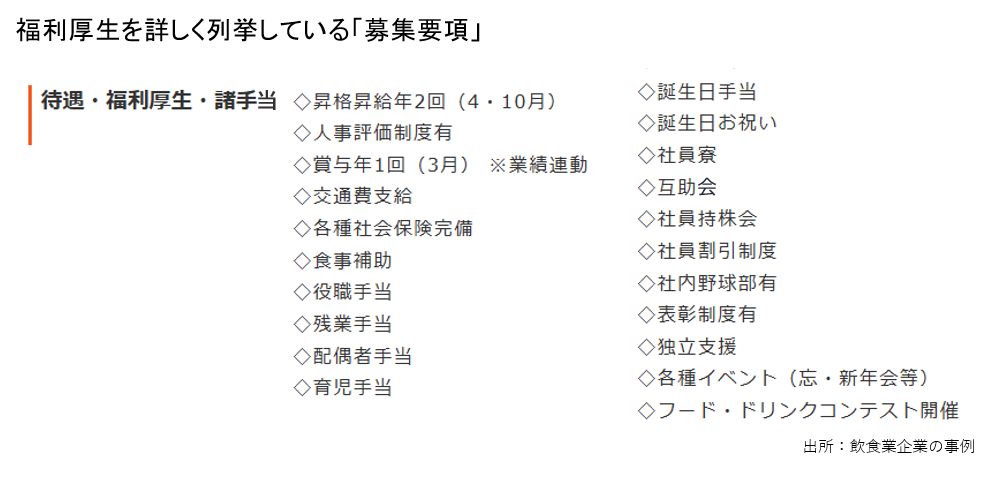

まずできることは、福利厚生制度はできるだけ詳しく伝えることです。できるだけたくさん書くということです。事例として詳しく掲載している募集要項を掲載します。下記の画像は飲食業の会社です。まとめたり括ったりすることなく列挙しています。

会社がいろいろサポートしてくれていることが伝わってきます。

詳しく列挙することで、福利厚生の充実度を訴えることができます。さらに各制度の目的や社員に対する効果を、書き添えるとなお良いと思います。例えば、「持株会奨励金」は「社員がすすんで資産形成することを促すために会社が支給する補助金」とか。

私は、女性が働きやすい職場かどうかを福利厚生で判断します。

良い着眼点ですね。

福利厚生が充実していることをよい企業のシンボルとして抽象的にとらえる一方で、具体的な福利厚生制度の有無も重視されています。例えば、地方出身の学生は住宅費用への補助が充実しているか、独身寮があることは重視します。住宅費用の負担は給与の少ない若手社員には切実です。女性であれば、結婚しても出産しても働き続けることができる育児と仕事を両立できる福利厚生制度があるかを重視します。会社の風土として働く女性に理解かあるかどうかも大切です。

他には何かありますか?

クラブ活動や社内イベントが盛んであることは、若手社員にとって好印象を与えます。クラブ活動やクリスマス会の写真を福利厚生のサイトに掲載する会社もあります。

今まであまり見直されることのなかった「募集要項」の福利厚生欄を見直してみるのもいいかもしれません。

.gif)

.gif)

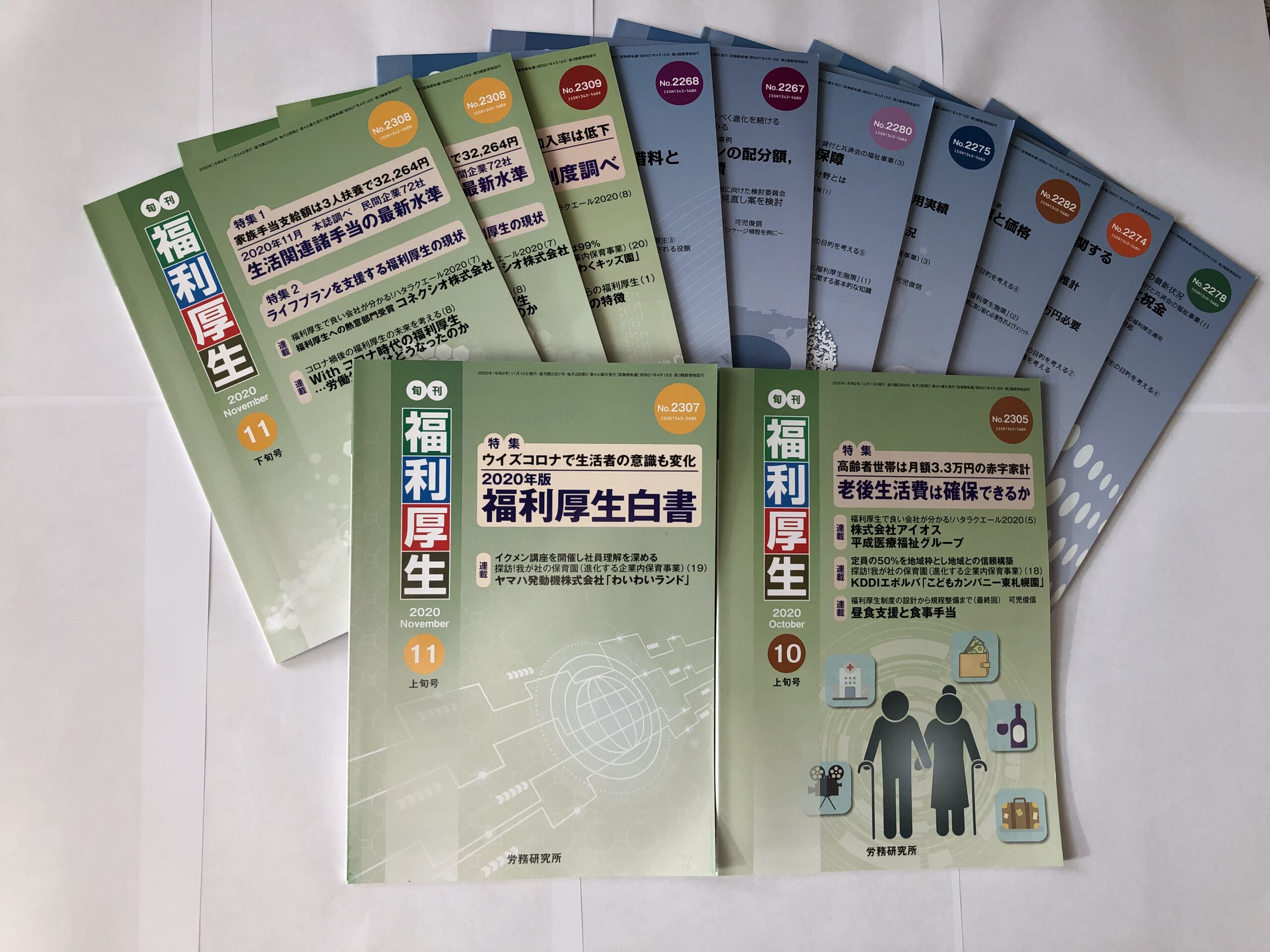

発行:株式会社労務研究所

株式会社労務研究所では、福利厚生に関する実務誌「旬刊福利厚生」を毎月2回刊行しています。

福利厚生施策の実態調査、事例紹介、動向の解説および重要な関係情報を分かりやすく編集した実務誌です。

株式会社労務研究所 代表取締役

~福利厚生専門誌「旬刊福利厚生」を発行する出版社

千葉商科大学会計大学院会計ファイナンス研究科 教授

可児 俊信 氏

公式HP:https://rouken.com

ご相談・お問合せはこちらから

1996年より福利厚生・企業年金の啓発・普及・調査および企業・官公庁の福利厚生のコンサルティングにかかわる。年間延べ700団体を訪問し、現状把握と実例収集に努め、福利厚生と企業年金の見直し提案を行う。著書、寄稿、講演多数。

◎略歴

1983年 東京大学卒業

1983年 明治生命保険相互会社(現明治安田生命保険)

1988年 エクイタブル生命(米国ニューヨーク州)

1991年 明治生命フィナンシュアランス研究所(現明治安田生活福祉研究所)

2005年 千葉商科大学会計大学院会計ファイナンス研究科教授 現在に至る

2006年 ㈱ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所所長 現在に至る

2018年 ㈱労務研究所 代表取締役 現在に至る

◎著書

「新しい!日本の福利厚生」労務研究所(2019年)、「実践!福利厚生改革」日本法令(2018年)、「確定拠出年金の活用と企業年金制度の見直し」日本法令(2016年)、「共済会の実践的グランドデザイン」労務研究所(2016年)、「実学としてのパーソナルファイナンス」(共著)中央経済社(2013年)、「福利厚生アウトソーシングの理論と活用」労務研究所(2011年)、「保険進化と保険事業」(共著)慶應義塾大学出版会(2006年)、「あなたのマネープランニング」(共著)ダイヤモンド社(1994年)、「賢い女はこう生きる」(共著)ダイヤモンド社(1993年)、「元気の出る生活設計」(共著)ダイヤモンド社(1991年)