平成22年6月30日から「パパママ育休プラス」が施行されています。この制度は、両親ともに育児休業を取る場合の特例となります。

昨年の令和4年10月1日に施行された「出生時育児休業(または産後パパ育休)」の法改正により、上記にご紹介している「パパママ育休プラス」の需要も増加する見込みがある為、改めて解説いたします。

SATO社労士法人の無料メルマガ

- 面倒な情報収集は不要!

- 最新の法改正や労務管理ノウハウをわかりやすくお届け

- 経営者・人事担当者が今すぐ押さえるべき実務対応

パパママ育休プラスの概要

本来であれば、育児休業は子が1歳の前日まで取得できる制度です。

「パパママ育休プラス」は、夫婦(パパ、ママ)が育児休業を取得して一定の条件を満たすと、子が1歳2か月まで育児休業を延長できる制度です。この制度は、夫婦が協力して育児に参加することを目的としています。

なお、両親それぞれが育児休業を取得できる期間は最大で1年間です。

パパママ育休プラスを取得する為の条件

父母ともに育児休業を取得する場合は、以下のすべての条件を満たすと、子が1歳2か月に達する日の前日まで休業可能期間を延長することができます。

- 育児休業を取得しようとする本人の育児休業開始日が、当該子の1歳の誕生日以前であること

- 育児休業を取得しようとする本人の育児休業開始日が、当該子に係る配偶者が取得している育児休業期間の初日以降であること

- 育児休業を取得しようとする本人の配偶者が、当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること

※上記の「配偶者」とは、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。

(参照元:厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355360.pdf)

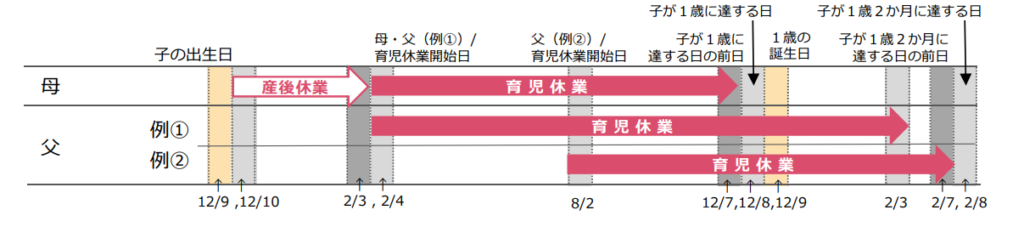

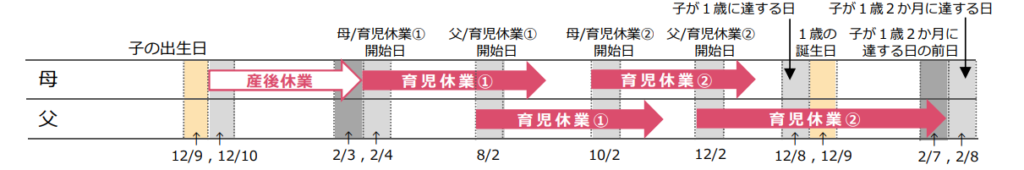

パパママ育休プラスの取得パターン

被保険者がパパママ育休プラス期間を含み育児休業を取得した場合

育児休業を夫婦ともに分割取得した場合

(参照元:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf)

パパママ育休プラス期間に育児休業給付を受給する為の要件、手続き上の留意事項

本来の育児休業取得と支給条件は同様となります。

- 1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること

- 休業開始前2年間、賃金支払日数が11日以上または就業した時間数が80時間以上である完全月が12か月以上あること(現職で足りない場合は前職の離職票が必要となります)

- 一支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間が80時間以下であること(期間を定めて雇用される方の場合)

- 養育する子が1歳6か月に達するまでの間に労働契約期間が満了することが明らかではないこと

パパママ育休プラスの申請時に必要な書類

申請の際に必要な書類は以下になります。

- 育児休業申出書

また、上記に加えて下記の確認書類が必要になるので、準備をしておきましょう。

① 被保険者の配偶者であることが確認できる書類

例) ・世帯全員についての記載された住民票の写し

・民生委員の証明書等(事実上婚姻関係と同様の事情にある者であるとき)

② 被保険者の配偶者の育児休業の取得を確認できる書類

例) ・配偶者の育児休業取扱通知書の写し

申請書類を作成する際のポイント

- 支給申請書に配偶者の雇用保険被保険者番号が記載しており、配偶者の育児休業給付受給の有無を確認できる場合は配偶者の育児休業を確認できる書類は省略できます。

- そして、子が1歳に達する日を含む支給単位期間に係る支給申請時までに、配偶者の育児休業取得の有無、配偶者の雇用保険被保険者番号(雇用保険の被保険者である場合)を記載したものがあれば申請可能となります。

(参照元:厚生労働省https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/001264540.pdf)

産後パパ育休について

男性の育児休業の取得状況

少子高齢化に伴う人口減少化において重要なのは、出産・育児による労働者の離職を防ぐことによる、仕事と育児を両立できる社会の実現です。

しかし、男性と女性の育児休業取得率には大きな差が存在します。

男性の育児休業取得率は、令和元年度7.48%、令和2年度12.65%、令和3年度13.97%と近年上昇していますが、女性の育児休業取得率と比較すると、まだ低い水準にとどまっています。(女性の育児休業取得率は、令和2年度81.6%、令和3年度85.1%)

令和3年10月1日までの間に育児休業を開始した男性がいる事業所の割合は、18.9%(令和2年度15.8%)と3.1ポイント上昇しています。

また、男性の育児休業期間は5日以上2週間未満が26.5%、5日未満が25.0%、1か月以上3か月未満は24.5%となっており、2週間未満の育児休業が50%を超えている状況です。

以前は5日未満の育児休業が50%を超えていましたが(平成27年度雇用均等調査)、最近では徐々に5日から2週間未満の割合が増えてきています。

男性が育児休業を取得しにくい理由として、業務の都合や職場の雰囲気が挙げられていました。

そのため、業務をある程度調整しやすい柔軟で利用しやすい制度、育児休業を申し出しやすい職場環境等の整備を取り組む必要がありました。

(参照:令和3年度雇用均等基本調査)

産後パパ育休の創設

育児休業を実際に取得した男性は、子の出生直後の時期に取得していました。

取得理由としては、「出産後の妻が心身の回復が必要な時期に側にいたい」「育児に最初からかかわりたい」などが挙げられ、この時期のニーズは高いものと考えられました。

そこで厚労省は、その後の育児休業の入り口となる子の出生直後の時期の休業の取得について、従前の育児休業よりも柔軟で取得しやすい枠組みを設けることを考案しました。

そうして創設されたのが「産後パパ育休」です。

(参照:男性の育児休業取得促進策等について(労働政策審議会 建議))

産後パパ育休の概要

産後パパ育休は子の出生後56日以内に28日間まで取得することができます。

また、2回に分割して取得することも可能で、労使協定を締結している場合は就労することも可能なため、柔軟で取得しやすい制度になっているといえます。

ただし、産後パパ育休を取得するには原則として、取得する日の2週間前までに申し出る必要がありますので注意が必要です。

令和4年10月から育児休業についても改正され、これまで育児休業は原則1度の取得でしたが、男性女性ともに2回に分けて分割取得できるようになりました。

さらに、復職した場合も育休に戻り、夫婦交代で子育てを行うライフスタイルを選択することも可能となりました。

産後パパ育休とパパママ育休プラスの併用により、出産から1歳2ヶ月までの養育の為のお休みパターンが柔軟になります。

(参照元:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000907662.pdf)

改正育児・介護休業法に伴う義務化

令和4年4月1日より、改正育児・介護休業法の施工に伴い、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備、個別の周知・意向確認が必要になりました。

令和4年4月1日からの義務化となっている事項

令和4年4月の改正に伴って、育児休業・産後パパ育休について下記の8項目が実施・周知義務とされました。

- 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

- 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口や相談対応者の設置)

- 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

- 自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

- 育児休業・産後パパ育休に関する制度(制度の内容など)

- 育児休業・産後パパ育休の申出先(例:「人事課」、「総務課」など)

- 育児休業給付に関すること(例:制度の内容など)

- 労働者が育児休業・産後パパ育休期間において負担すべき社会保険料の取扱

また、令和5年4月1日からは、更に義務化となる事項が追加となります。

従業員数1,000人越の企業は、育児休業取得の状況を年1回公表すること

公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的の取得率」となります。

取得率の算定期間は、公表を行う日の属する事業年度(会計年度)の直前の事業年度です。

インターネット等、一般の方が閲覧可能な方法で公表することが必要となります。

公表方法としては、自社のホームページ等のほか、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」で公表することもおすすめされております

。

さらに詳しく知るための情報・イベントなどにつきましては、以下ご参照ください。

男性の育児休業取得促進セミナーのご案内

男性の育児休業取得促進セミナー https://ikumen-project.mhlw.go.jp/event

両立支援について専門家に相談したい方へ

中小企業育児・介護休業等推進支援事業 https://ikuji-kaigo.com/

就業規則作成、雇用環境整備、個別周知・意向確認に活用できる素材

社内研修用資料、動画

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/

就業規則、個別周知・意向確認、事例紹介、制度・方針周知ポスター例https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

両立支援のひろば(厚生労働省運営のウェブサイト)

両立支援のひろば https://ryouritsu.mhlw.go.jp/

SATOからのお知らせ

育児休業給付金、高年齢雇用継続給付金の決定通知書のメール配信始動

育児休業など、雇用保険の給付金は申請の都度、ハローワークより支給決定通知書が発行されます。

紙でもらうイメージが強い方もいるかもしれませんが、電子申請した場合にはPDFファイルで発行されます。

決定通知書には、氏名・生年月日などの個人情報が記載されおり、この通知書は会社から本人に交付しなければなりません。

SATO社会保険労務士法人では公文書配信サービスを行っております。

簡易書留にてご自宅へ決定通知書を送付しているケースが多く、子育てに忙しい方、検診等やお仕事でご自宅にいない時間が多い方は、受け取れず、不在通知で自ら再配達を行っていただく必要があります。

また、長期外出しているときや、住所変更を行い転出届が間に合わない場合は、対象者が受け取れない場合もある現状です。

しかし、メール配信によって、再配達をする手間もなくなり、家にあるパソコンまたはスマートフォンで自由な時に閲覧することができます。

また、保管方法も紙だけでなく、データで保管することも可能となります。

万全のセキュリティ対策のため、メールは高度なセキュリティ機能を備えたシステムから送られるため、個人情報の漏洩等のリスクを気にすることなく、安全に運用していただけます。

この機会に、公文書配信サービスを利用してみてはいかがでしょうか。

ご興味のある方は、担当へご連絡いただければと思います。

SATO社労士法人の無料メルマガ

- 面倒な情報収集は不要!

- 最新の法改正や労務管理ノウハウをわかりやすくお届け

- 経営者・人事担当者が今すぐ押さえるべき実務対応