昨今の物価高騰や人手不足を背景に、多くの企業が賃金引き上げを検討しています。特に、地域別最低賃金の引き上げが続く中、中小企業・小規模事業者にとって、賃金引き上げは経営上の重要な課題となっています。しかし、中小企業にとって、賃金引き上げの原資を確保することは容易ではありません。

そこで注目したいのが「業務改善助成金」です。業務改善助成金は、賃金引き上げに取り組む中小企業に対して、生産性向上のための設備投資等の費用の一部を国が助成するものです。本記事では、令和6年度の業務改善助成金について、申請要件から具体的な活用方法まで、わかりやすく解説していきます。

助成金・補助金の無料相談を実施中!

累計6,000社以上を支援した実績豊富な助成金・補助金の専門チームが、

貴社のご相談に丁寧に対応いたします。

業務改善助成金とは?

業務改善助成金とは、中小企業・小規模事業者が事業場内の最低賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合に、その費用の一部を国が助成する制度です。

具体的には、事業場内最低賃金を30円以上引き上げることを条件に、機械設備の導入やコンサルティング、人材育成・教育訓練などの費用を助成します。最大で600万円までの助成を受けることができ、中小企業の賃金引き上げを支援する重要な制度として注目されています。

【令和6年度】業務改善助成金の申請期限と事業完了期限

業務改善助成金の申請をお考えの方は、以下の期限に注意が必要です。

- 申請期限:令和6年12月27日

- 事業完了期限:令和7年1月31日

ただし、やむを得ない事由がある場合は、理由書の提出により事業完了期限を令和7年3月31日まで延長できる場合があります。

また、以前は同一年度内に2回まで申請することが可能でしたが、令和6年度から同一事業場の申請は年1回までとなっています。

業務改善助成金の支給要件

業務改善助成金の申請には、以下の3つの基本要件をすべて満たす必要があります。

- 中小企業・小規模事業者であること

- 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること

- 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

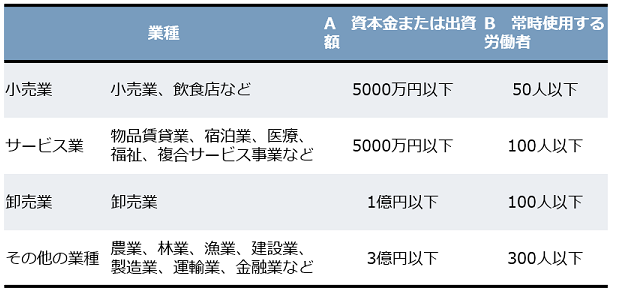

なお、中小企業・小規模事業者の定義は業種によって異なります。例えば、製造業や建設業の場合は資本金3億円以下または従業員300人以下、小売業や飲食店の場合は資本金5,000万円以下または従業員50人以下となっています。

業務改善助成金の助成金額と助成率

業務改善助成金の助成金額は、実施する賃金引き上げ額と対象となる労働者数によって決定されます。具体的には以下の4つのコースが用意されています。

30円コース

- 賃金引上げ額:30円以上

- 賃金引上げ対象の労働者数が1人の場合:30万円(30人未満の事業所は60万円)

- 賃金引上げ対象の労働者数が7人以上の場合:100万円(30人未満の事業所は120万円)

- 特例事業者で賃金引上げ対象の労働者数が10人以上の場合:120万円(30人未満の事業所は130万円)

45円コース

- 賃金引上げ額:45円以上

- 賃金引上げ対象の労働者数が1人の場合:45万円(30人未満の事業所は80万円)

- 賃金引上げ対象の労働者数が7人以上の場合:150万円(30人未満の事業所は160万円)

- 特例事業者で賃金引上げ対象の労働者数が10人以上の場合:180万円

60円コース

- 賃金引上げ額:60円以上

- 賃金引上げ対象の労働者数が1人の場合:60万円(30人未満の事業所は110万円)

- 賃金引上げ対象の労働者数が7人以上の場合:230万円

- 特例事業者で賃金引上げ対象の労働者数が10人以上の場合:300万円

90円コース

- 賃金引上げ額:90円以上

- 賃金引上げ対象の労働者数が1人の場合:90万円(30人未満の事業所は170万円)

- 賃金引上げ対象の労働者数が7人以上の場合:450万円

- 特例事業者で賃金引上げ対象の労働者数が10人以上の場合:600万円

特例事業者とは、事業場内最低賃金が一定額未満、または社会経済の変化により利益率が前年同期よりも一定以上低下している事業者のことをいいます。詳しくは後述します。

助成率

業務改善助成金の助成率については、引き上げ前の事業場内最低賃金によって以下のように設定されています。

- 900円未満:9/10

- 900円以上950円未満:4/5(生産性要件を満たした場合は9/10)

- 950円以上:3/4(生産性要件を満たした場合は4/5)

特例事業者について

令和6年度の制度では、特例事業者に該当する場合、より有利な条件で業務改善助成金の支給を受けることができます。特例事業者の要件は以下の2つのいずれかを満たす必要があります。

賃金要件

申請事業場の事業場内最低賃金が950円未満である事業者が該当します。この場合、業務改善助成金の助成上限額の拡大を受けることができます。

物価高騰等要件

原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者が該当します。この場合、助成上限額の拡大に加えて、助成対象経費の拡充も受けることができます。

業務改善助成金の対象となる設備投資等

業務改善助成金の対象となる設備投資等は、生産性向上・労働能率増進に資するものである必要があります。具体的な例としては下記のようなものが該当します。

- POSレジシステムの導入による在庫管理の効率化

- リフト付き特殊車両の導入による作業時間の短縮

- 経営コンサルティングの活用による業務フローの改善

- 顧客管理システムの導入

なお、物価高騰等要件を満たす特例事業者については、通常は対象外となる以下の設備等も助成対象となります。

- 定員7人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車

- 貨物自動車

- PC、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

業務改善助成金を申請する際の注意点

業務改善助成金の申請をする際に、注意すべきポイントをわかりやすく説明します。

事業完了期限について

事業完了期限は令和7年1月31日までとなっています。ここでいう事業完了とは、以下の3つの最も遅い日を指します。

- 導入機器等の納品

- 導入機器等の支払完了(銀行振込の振込日、クレジットカード等の場合は口座の引き落とし日)

- 賃金引上げ日(就業規則等の改正日)

なお、やむを得ない理由がある場合は、あらかじめ理由書を提出することで、事業完了期限を令和7年3月31日まで延長できる場合があります。

やむを得ない理由とは、例えば、納入機器に用いる半導体不足など納入業者の都合により、納入日が予定日より遅れてしまう場合や、納入機器の納入日が最短でも1月31日に間に合わないケースなどです。

賃金引き上げに関する注意点

賃金引き上げをする際は、事業場のすべての労働者の賃金を新しい事業場内最低賃金以上に引き上げる必要があります。

また、地域別最低賃金の発効に対応して引き上げる場合は、その発効日の前日までに引き上げを完了しなければなりません。加えて、引き上げた賃金額は就業規則等に明確に定める必要があります。特に令和6年度からは、複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められなくなりました。

業務改善助成金の申請における重要事項

業務改善助成金を申請する際に、特に注意が必要なのは、交付決定のタイミングです。助成対象設備の導入は、必ず交付決定を受けてから行う必要があります。交付決定前に設備を導入してしまうと、業務改善助成金の助成対象外となってしまうので注意しましょう。

令和6年度からは、同一事業場からの業務改善助成金の申請は年1回までと制限されています。また、業務改善助成金は予算の範囲内で交付されるため、申請期間内であっても予算の上限に達した場合は募集が終了される可能性があります。

業務改善助成金の交付決定後の変更について

事業計画に変更が生じた場合の手続きも重要です。

例えば、労働者の休職により引き上げ対象者数が変更になった場合や、導入予定の設備内容が変わる場合、また支払日や納品日が後ろ倒しになる場合には、「事業計画変更申請書」の提出が必要となります。このような変更の可能性が生じた際は、できるだけ早い段階で都道府県労働局に相談することが推奨されます。

令和6年度の業務改善助成金の主な変更点

令和6年度の業務改善助成金は、以下の重要な変更点があります。申請を検討している場合は注意しましょう。

- 特例事業者に関する生産量要件が終了

- 一部の特例事業者に認められていた「関連する経費」が終了

- 1年度内の申請回数が1回までに制限

- 複数回の事業場内最低賃金の引き上げが対象外に

- 事業完了期限が2025年1月31日までに設定

業務改善助成金の申請から助成金受給までの流れ

業務改善助成金の申請から受給までは、基本的に以下の流れで進みます。

- 交付申請:必要書類を都道府県労働局に提出

- 交付決定:労働局による審査と決定通知

- 事業実施:賃金引き上げと設備導入等の実施

- 実績報告:事業実績報告書と支給申請書の提出

- 助成金支給:審査後、助成金の支給

まず、事業場所在地を管轄する都道府県労働局に対し、業務改善助成金の交付申請書・事業実施計画書等を提出します。労働局で申請内容が審査され、要件を満たしていれば交付決定の通知を受けることができます。

交付決定後、申請内容に沿って事業を実施します。具体的には、賃金の引き上げ、設備の導入、代金の支払いなどを計画通りに進めていきます。

事業完了後は、労働局に事業実績報告書等と助成金支給申請書を提出します。労働局による事業実績報告書等の審査が行われ、適正と認められれば交付額が確定し、助成金が支払われます。

なお、申請期限は令和6年12月27日、事業完了期限は令和7年1月31日となっています。やむを得ない事由がある場合は、理由書の提出により事業完了期限を令和7年3月31日まで延長できる場合があります。

まとめ

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が事業場内最低賃金を30円以上引き上げながら、生産性向上のための設備投資等を行う際に活用できる制度です。

令和6年度は申請期限が令和6年12月27日、事業完了期限が令和7年1月31日となっています。助成額は最大600万円で、賃金引上げ額と対象労働者数に応じて決定されます。特に事業場規模が30人未満の事業者や、特例事業者(事業場内最低賃金が950円未満、または物価高騰等要件該当)は、より有利な条件が適用されます。

申請を検討される場合は、事業完了期限や要件を十分に確認し、計画的な申請を心がけましょう。

助成金・補助金の無料相談を実施中!

累計6,000社以上を支援した実績豊富な助成金・補助金の専門チームが、

貴社のご相談に丁寧に対応いたします。