可児先生

可児先生「人事プロフェッショナルの福利厚生ガイド」の第13回です。

福利厚生を、人材戦略を支える施策と位置づけ、経営の視点から福利厚生を見直し活用しようという連載です。

私は、福利厚生専門誌「旬刊福利厚生」を発行する出版社、

株式会社労務研究所の代表取締役、可児俊信です。

私がお相手をつとめますサトです。

今日もよろしくお願いいたします。

前回は従業員が利用し満足する福利厚生制度を導入するため従業員ニーズを吸い上げようというお話で、事例をたくさん紹介しました。

従業員のニーズさえ理解ができれば、もう福利厚生制度に頭を悩ませる必要はなさそうですね!

実は他にも、福利厚生制度を始めるにあたって重要なポイントがあります。

今回は、導入した福利厚生制度をドンドン利用してもらうための制度周知の事例です。

福利厚生制度を周知し、投資対効果を高める

福利厚生制度は従業員が利用しないと効果がありません。よってニーズを吸い上げて利用してもらえる制度を導入した次は、その制度を従業員に周知して利用を促します。

利用が多くなることで福利厚生の投資対効果が高まります。

福利厚生は今や費用ではなく従業員への投資と言えます。

でも、人事の担当者はお金をかけて福利厚生を整えているのに、従業員からは「福利厚生をもっと力を入れて欲しい」「うちは福利厚生が少ない」と言われるという話は聞きます。

福利厚生の周知がまだ足りていないのかも知れません。

では、いくつか事例を紹介します。

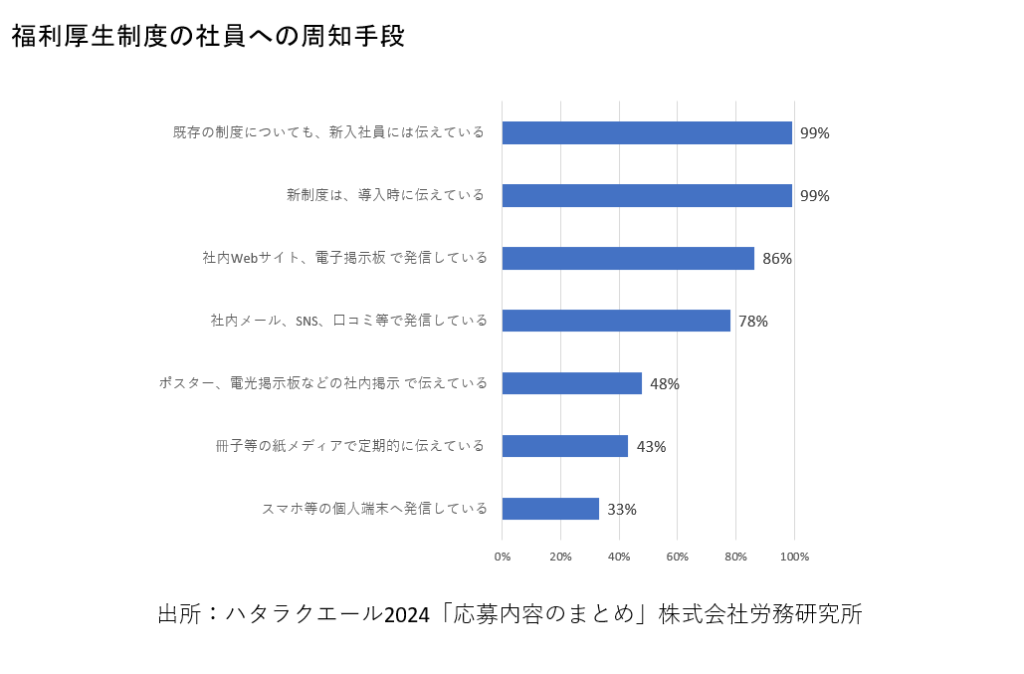

前回と同様に、福利厚生の充実に意欲のある法人を表彰・認証するハタラクエール(福利厚生表彰・認証制度)への応募用紙に福利厚生の周知方法を記入してもらっています。その中からいくつか紹介しますので、まずは図表をご覧ください。

周知の手段はいろいろありますが、多くは「既存の制度についても、新入社員に伝える」「新制度は導入時に伝えている」「社内WEBサイト、電子掲示板で発信している」などが目立ちますね。この辺はどの会社もやっているでしょう。いろんなメディアを通じて周知を図っていることは分りました。

多様なメディアの活用

これだけでは参考にならないので、応募事例を見てみましょう。まずは周知に使うメディアです。

- 「社内報を活用してます。Web社内報やメルマガ通信を通じて福利厚生に関する情報を提供しています。」

- 「広報部門と連携を取り、社内Webサイトにて「福利厚生特集」を配信。人事担当者インタビュー、社内アンケート、座談会など、多様なコンテンツを組んでいる」

- 「社内SNSにて周知、福利厚生パンフレットの配布、掲示板への掲載、やデジタルサイネージ発信、社内報冊子での定期発信。」

これ以外に利用者による口コミ投稿の事例があります。

人事部から発信よりも、同僚社員からの口コミの方が顔が見えているので利用してみたくなるのはわかる気がします。

家族にも周知してます。

- 「毎月社報を社員の各家庭に郵送しており、それに同封している。」

- 「従業員の自宅宛に福利厚生の一覧表と入会資料等を送付。社長メッセージも同封。」

- 「男性社員は、福利厚生のお知らせをもらっても気にしないけど、家族の方がよく読んでもらえそう」

次は、福利厚生サイトの事例です。

- 「資産形成のサポートを目的とした「資産形成ポータル」を社内Webサイトで公開」

- 「不定期で掲示している401k、NISA、所得税・住民税、生保、損保等の新聞記事を紹介している。社員が記事を見て実行した結果をまとめた資料を入社3年目までの社員に個別のメールを送っている。」

こちらも社員が実践した福利厚生活用を紹介しています。人事に発信だけでなく社員も巻き込んでいます。

従業員の福利厚生ニーズに着目する

従業員は普段は福利厚生を意識しないのに、必要になると急に探し始めます。

これは大事なタイミングです。

従業員がニーズを感じた時に福利厚生が用意されていると、社員は会社への信頼感が高まります。従業員エンゲージメントや定着につながる一歩です。社員が欲しい福利厚生がすぐ見つかることが重要ですね。

- 「どんなにいい制度でも、活用してもらわないと意味がない。福利厚生制度の説明の時間を設けています。1時間~1時間半の研修スタイルで、3日間に分け12回実施しました。私なりに想いを込めて説明に努めています。分からないことがあると、その冊子を手に質問に来てくれるようになりました。」

- 「人事制度、福利厚生マッピングを作っています。人事制度・福利厚生一覧です。縦軸を「安心~挑戦」、横軸を「金銭報酬~非金銭報酬」に分けてマトリックスでマッピングしています。従業員は適切な福利厚生を探しやすくなった。

- 「ライフイベント毎に複利厚生を整理しています。出産したら、共済会の結婚祝金、健保組合の出産育児一時金、会社からの育費用品補助、カフェテリアプランの育児費用補助メニューの紹介といった具合です。」

福利厚生は、ニーズの吸い上げ、制度の周知と手間がかかります。給与のように簡単ではありません。でも、福利厚生のご担当者が手をかけていることは社員に必ず伝わり、会社への帰属意識の向上が期待できます。

.gif)

.gif)

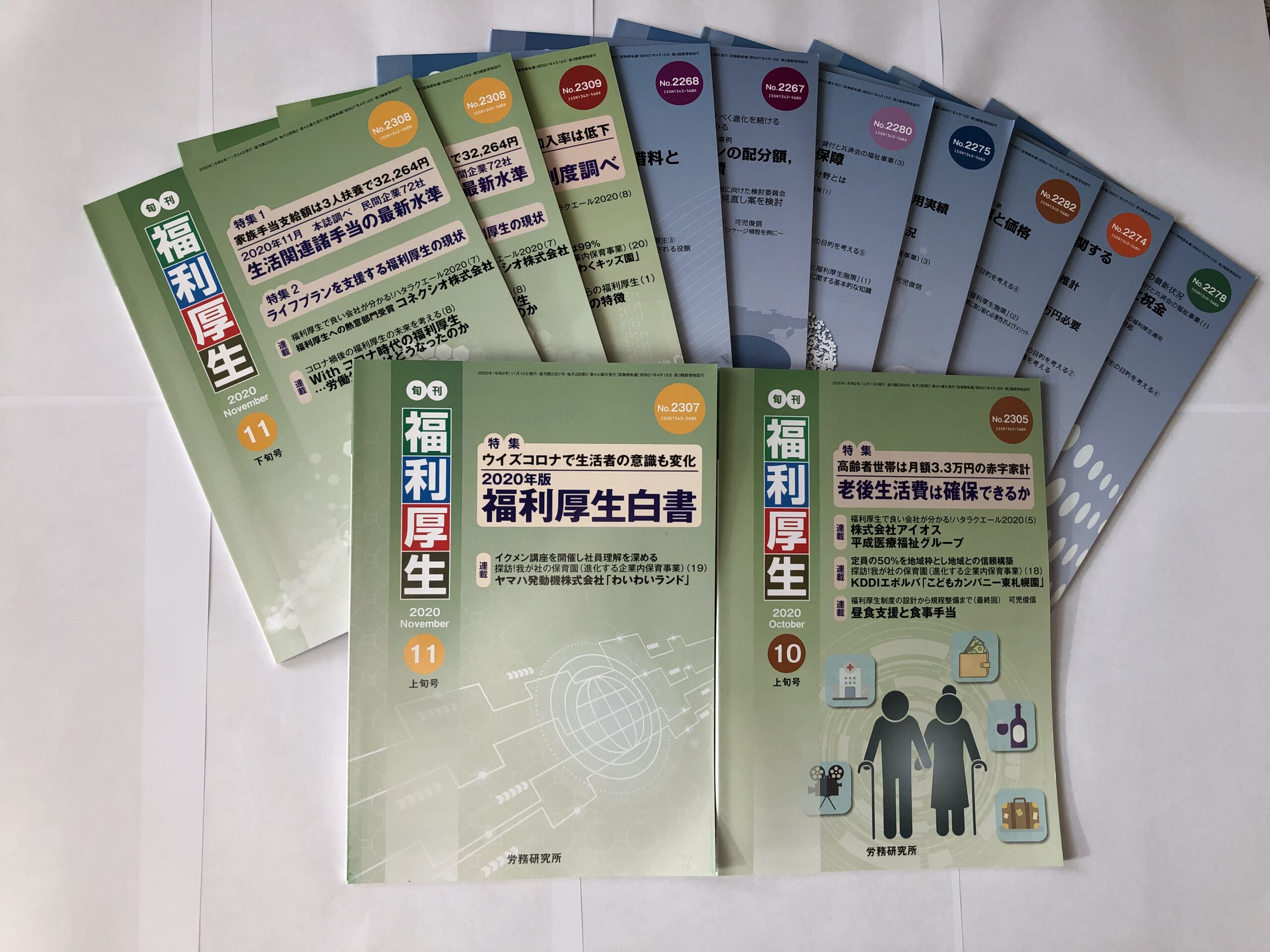

発行:株式会社労務研究所

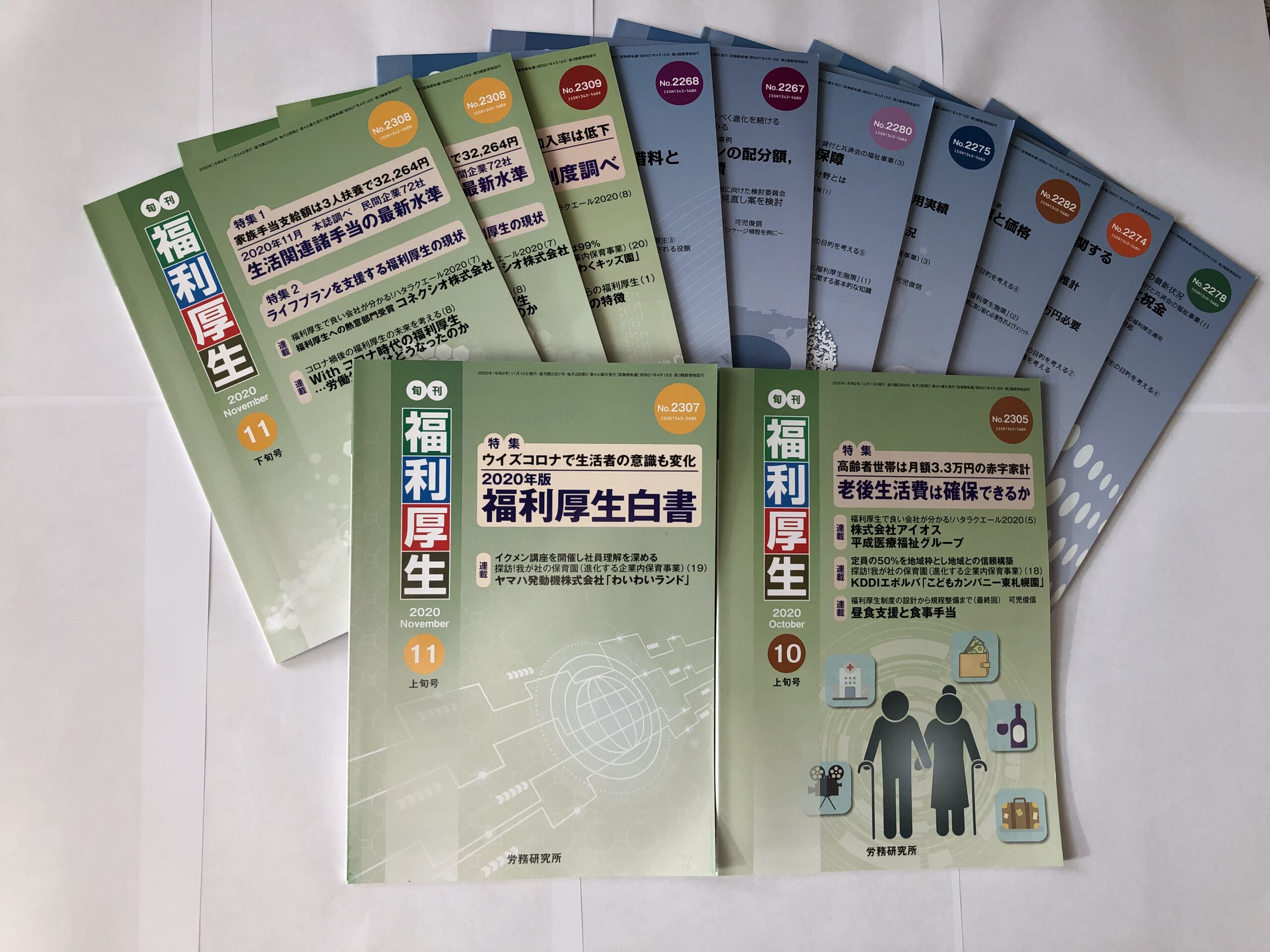

株式会社労務研究所では、福利厚生に関する実務誌「旬刊福利厚生」を毎月2回刊行しています。

福利厚生施策の実態調査、事例紹介、動向の解説および重要な関係情報を分かりやすく編集した実務誌です。

株式会社労務研究所 代表取締役

~福利厚生専門誌「旬刊福利厚生」を発行する出版社

千葉商科大学会計大学院会計ファイナンス研究科 教授

可児 俊信 氏

公式HP:https://rouken.com

ご相談・お問合せはこちらから

1996年より福利厚生・企業年金の啓発・普及・調査および企業・官公庁の福利厚生のコンサルティングにかかわる。年間延べ700団体を訪問し、現状把握と実例収集に努め、福利厚生と企業年金の見直し提案を行う。著書、寄稿、講演多数。

◎略歴

1983年 東京大学卒業

1983年 明治生命保険相互会社(現明治安田生命保険)

1988年 エクイタブル生命(米国ニューヨーク州)

1991年 明治生命フィナンシュアランス研究所(現明治安田生活福祉研究所)

2005年 千葉商科大学会計大学院会計ファイナンス研究科教授 現在に至る

2006年 ㈱ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所所長 現在に至る

2018年 ㈱労務研究所 代表取締役 現在に至る

◎著書

「新しい!日本の福利厚生」労務研究所(2019年)、「実践!福利厚生改革」日本法令(2018年)、「確定拠出年金の活用と企業年金制度の見直し」日本法令(2016年)、「共済会の実践的グランドデザイン」労務研究所(2016年)、「実学としてのパーソナルファイナンス」(共著)中央経済社(2013年)、「福利厚生アウトソーシングの理論と活用」労務研究所(2011年)、「保険進化と保険事業」(共著)慶應義塾大学出版会(2006年)、「あなたのマネープランニング」(共著)ダイヤモンド社(1994年)、「賢い女はこう生きる」(共著)ダイヤモンド社(1993年)、「元気の出る生活設計」(共著)ダイヤモンド社(1991年)