厚生労働省は、スーパーマーケット業界を対象としたカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)対策マニュアルをHP上で公表しました。背景には、令和5年度に実施された「職場のハラスメントに関する実態調査」で、カスハラの相談件数が他のハラスメントと比べても高かったという事実があります。

令和6年度は、スーパーマーケット業界におけるモデル事業としてマニュアル作成が進められ、業界団体や労働組合と連携しながら、カスハラの行為・累計や、対応例などが盛り込まれました。

SATO社労士法人の無料メルマガ

- 面倒な情報収集は不要!

- 最新の法改正や労務管理ノウハウをわかりやすくお届け

- 経営者・人事担当者が今すぐ押さえるべき実務対応

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは

マニュアルでは、カスハラを「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」と定義しています。

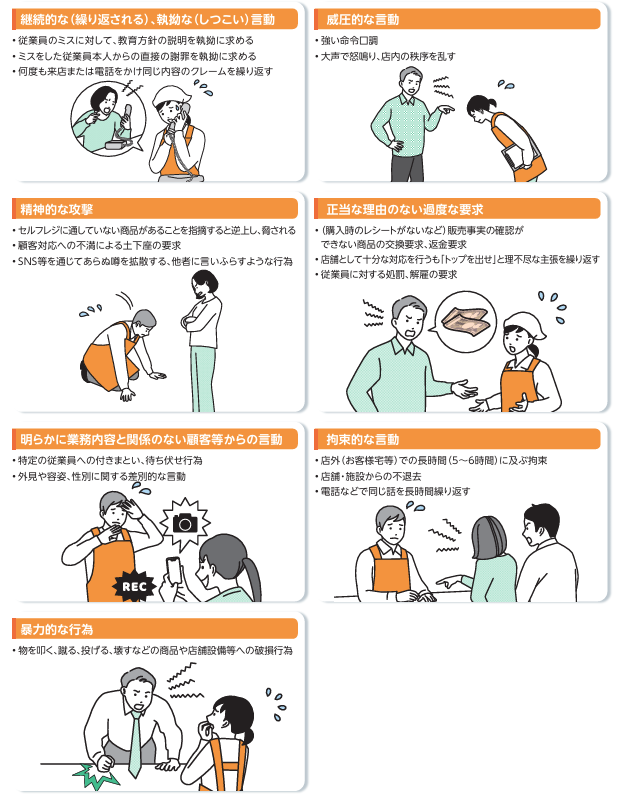

具体的には、継続的・執拗な言動、精神的な攻撃、威圧的な言動、業務とは無関係な要求や言動などがカスハラの例として挙げられています。令和5年度のアンケート調査では、「継続的な・執拗な言動」が84.9%と最も多く、次いで「威圧的な言動」(75.3%)、「精神的な攻撃」(65.8%)と続いています。

これらの行為は、従業員にとって大きな精神的負担となり、就業意欲や職場の士気にも悪影響を及ぼす可能性があるため、企業側は、こうした行為を許容せず、毅然とした対応をとることが求められています。

カスハラへの対応

マニュアルでは、特にスーパーマーケット業界で多く報告される行為について、具体的な対応例を提示しています。

たとえば、「継続的な、執拗な言動」に対しては、最初の段階で顧客の連絡先を確実に確認した上で、2回目の不合理な問い合わせには注意を促し、3回目には対応を終了する旨を伝えるとしています。

それでも問題行為が続く場合には、社内で情報を共有し、会話内容を記録。対応窓口を一本化し、管理職が対応を引き継ぐことで、現場の負担を軽減します。そして、顧客に対しては迷惑行為であることを明確に伝え、今後の連絡を控えるよう求めます。

さらに、執拗な言動が繰り返される場合には、業務妨害として警察への通報も視野に入れるとしています。なお、カスハラは、その内容によっては、業務妨害罪のほか、暴行罪や強要罪、脅迫罪などの刑事犯罪にあたる可能性があります。

まとめ

カスタマーハラスメントは、サービス業に従事する従業員にとって深刻な問題であり、特にスーパーマーケット業界では顧客との接点が多いため、発生頻度も高くなりがちです。厚生労働省が示したマニュアルは、そうした現場の実情に基づいて、具体的な対応手順を示すことで、企業が従業員を守る体制の構築支援につながるものといえます。

人事担当者としては、このマニュアルを参考に、自社内でのカスハラ対策の見直しや研修の実施、社内体制の整備などを積極的に進めていくことが重要です。従業員が安心して働ける環境づくりは、従業員の満足度向上だけでなく、企業の信頼性やサービス品質の向上にもつながります。

SATO社労士法人の無料メルマガ

- 面倒な情報収集は不要!

- 最新の法改正や労務管理ノウハウをわかりやすくお届け

- 経営者・人事担当者が今すぐ押さえるべき実務対応