育児休業給付金の支給に関するルールが、2025年4月1日から一部変更されました。実務上にも関係するため、正確に内容を把握しておきましょう。

SATO社労士法人の無料メルマガ

- 面倒な情報収集は不要!

- 最新の法改正や労務管理ノウハウをわかりやすくお届け

- 経営者・人事担当者が今すぐ押さえるべき実務対応

育児休業給付金の支給日数の運用が一部変更

2025年(令和7年)4月1日より、育児休業給付金における支給日数の運用に関して、運用の一部変更が行われました。今回変更となったのは、支給単位期間の途中で被保険者が離職した場合の取り扱いです。

これまでは、育児休業中に離職した場合、その離職日が含まれる支給単位期間の前の期間までが支給対象とされてきました。しかし、改正後は、支給単位期間の途中で離職したとしても、離職日(喪失日の前日)までの期間が支給対象となります。

この変更により、支給日数がこれまでよりも長くなるケースが考えられます。たとえば、支給単位期間の途中(15日目)に離職した場合、これまではその前の支給単位期間分しか給付対象とされませんでしたが、今後はその15日間も含めて支給されることになります。

ただし、2025年3月31日以前に離職した被保険者については、従来通り、喪失日の属する支給単位期間の前の期間までが支給対象となります。変更の適用タイミングによって支給対象日数が異なるため、従業員の離職日や申請日には特に注意が必要です。

支給単位期間とは

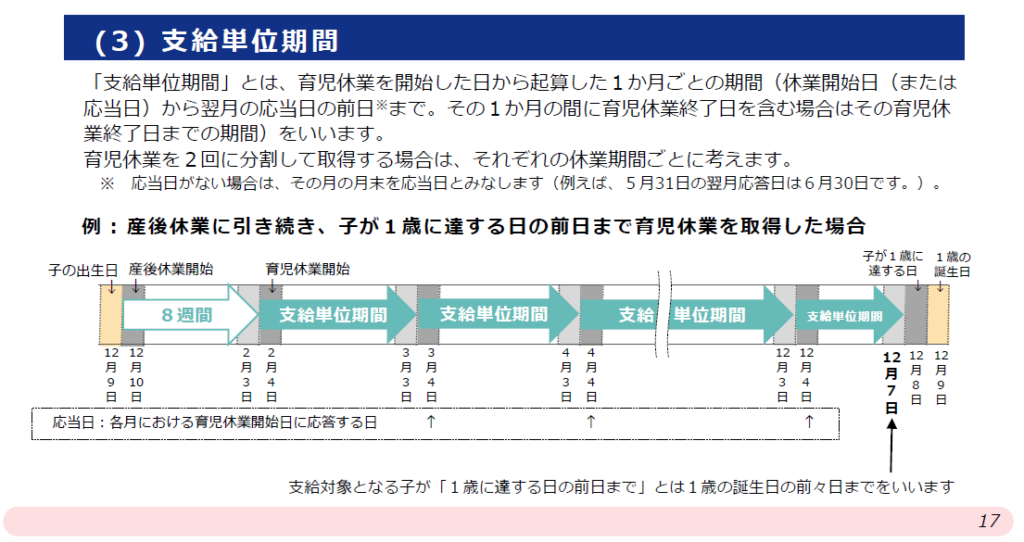

育児休業給付金の支給は「支給単位期間」を基準に行われます。この支給単位期間とは、育児休業を開始した日から数えて1か月ごとの期間を指します。

基本的には、休業開始日から翌月の応当日の前日までが1単位期間とされます。たとえば、4月10日に育児休業を開始した場合、その支給単位期間は4月10日から5月9日までとなります。

また、この期間内に育児休業の終了日が含まれる場合は、その終了日までが支給対象となります。さらに、育児休業を2回に分けて取得する場合には、それぞれの休業期間ごとに支給単位期間が設定され、それぞれ独立して扱われます。

まとめ

今回の育児休業給付金に関する運用変更は、支給対象となる日数に直接影響するため、人事担当者として正確に把握しておく必要があります。特に、離職日が4月1日以降の支給単位期間の途中にあるケースでは、従来とは異なる日数が支給対象となるため、申請漏れや誤った対応が起こらないよう注意が求められます。

また、支給単位期間の考え方や計算方法も正確に理解し、従業員への案内や申請手続きにおいて間違いのないようにしましょう。

SATO社労士法人の無料メルマガ

- 面倒な情報収集は不要!

- 最新の法改正や労務管理ノウハウをわかりやすくお届け

- 経営者・人事担当者が今すぐ押さえるべき実務対応