可児先生

可児先生「人事プロフェッショナルの福利厚生ガイド」の第15回です。

福利厚生を、人材戦略を支える施策と位置づけ、経営の視点から福利厚生を見直し活用しようという連載です。

私は、福利厚生専門誌「旬刊福利厚生」を発行する出版社、

株式会社労務研究所の代表取締役、可児俊信です。

私がお相手をつとめますサトです。

今日もよろしくお願いいたします。

サトさんはお昼休憩のとき、昼食はどうしていますか?

普段は社内の食堂で食べてます!

安い上にメニューは日替わりで飽きないです。

いいですね。

今日は、会社の昼食補助や食事手当の

不公平の問題について取り上げてみます。

昼食支援の選択肢

食事手当、昼食補助、社員食堂といろいろありますが、昼食の支援の福利厚生は事業所ごとに不公平という不満がよく聴かれます。本社にだけ従業員食堂があって不公平とか!これは、多くの会社が抱えている問題です。

まず、課題を整理していきましょう。不公平とは、昼食にかかる従業員の負担の格差にあります。従業員の負担が軽い方からいえば、社員食堂、バウチャー、配達弁当や置き食、手当の順でしょうか。

「バウチャー」や「置き食」って何ですか?

図表を使って説明しますね。

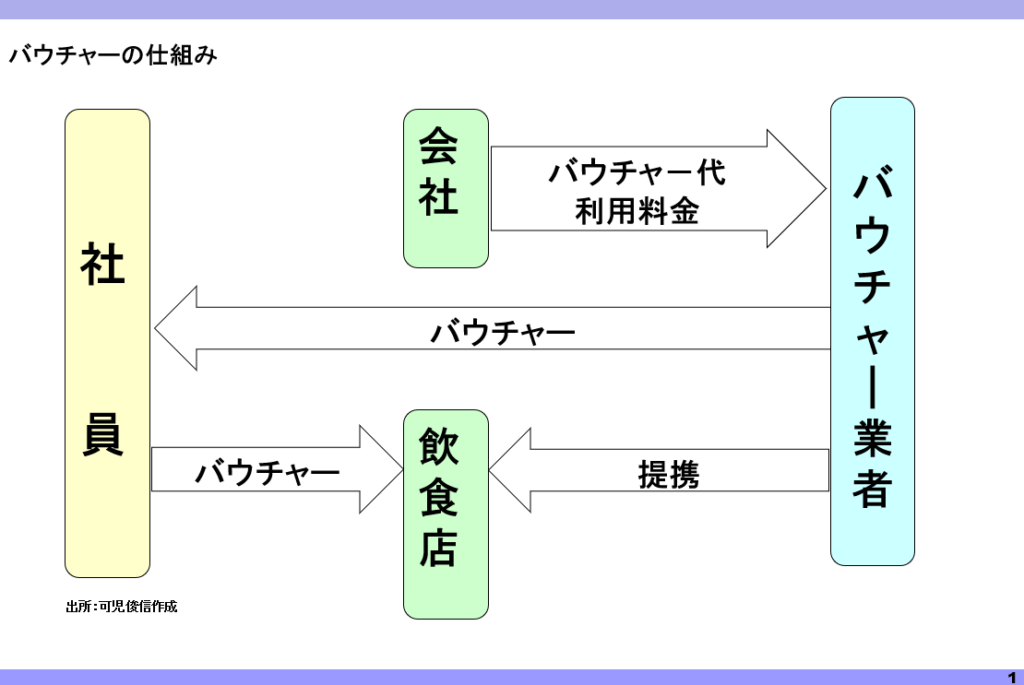

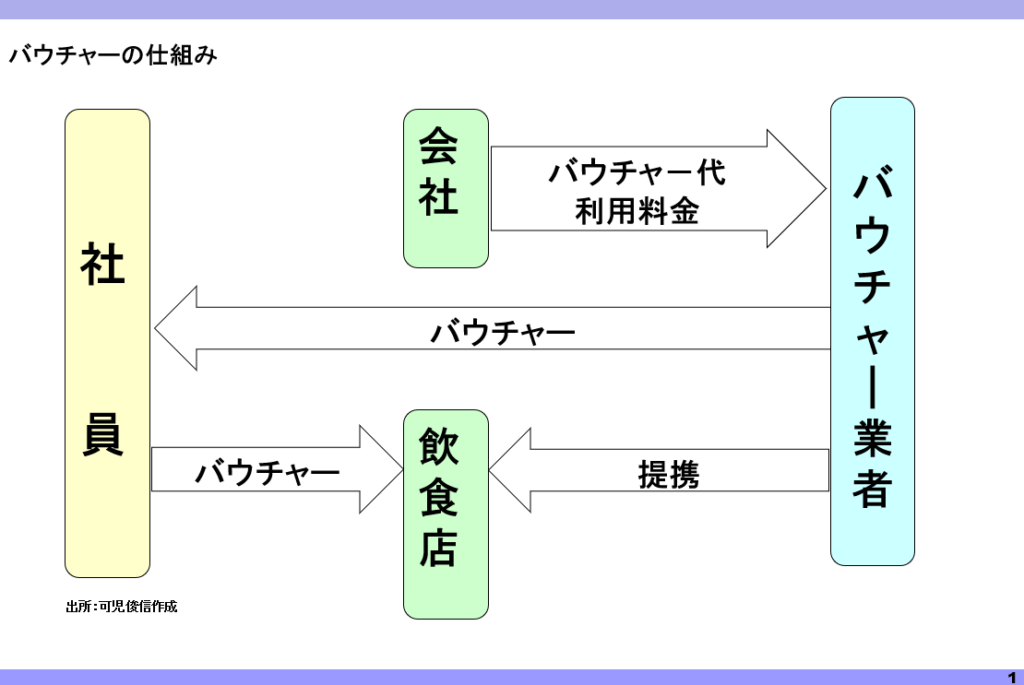

図表1はバウチャーの一般的なフロー図です。バウチャーは、紙のバウチャーや、プリペイドカード、従業員のスマホへのチャージなどで会社が昼食費用を補助する仕組みです。従業員はバウチャーが使える店舗であれば補助を受けられます。在宅勤務従業員も公平にサービスが受けられます。補助ということでは食事手当に似ていますが、補助が確実に食事に使われるのも会社にとっては魅力です。

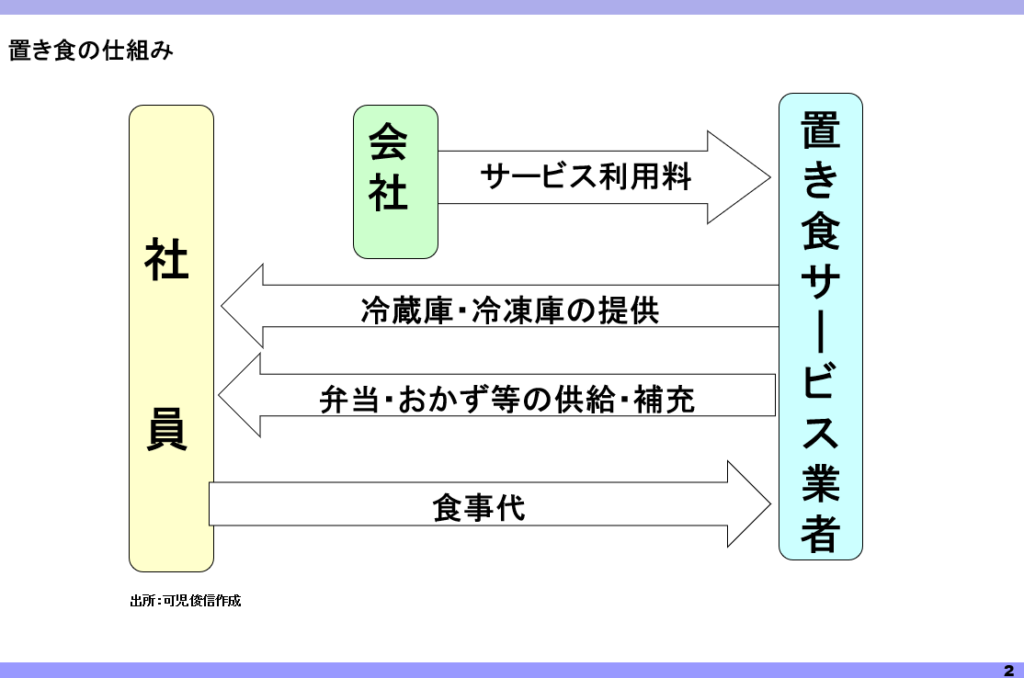

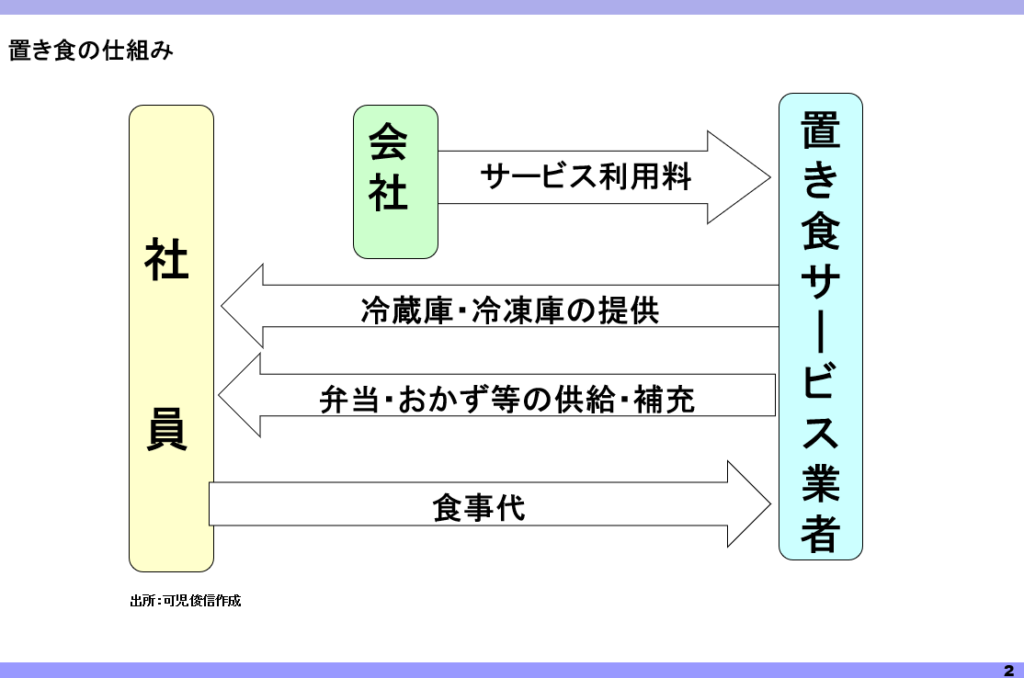

図表2は置き食の一般的なフロー図です。サービス提供業者が冷蔵庫や冷凍庫を会社に設置します。業者はお弁当やおかず、おやつ等を提供し補充します。従業員が冷蔵庫、冷凍庫から食べたい食事を取りだし代金を払います。食事代金を会社が補助し、従業員は福利厚生価格で食べることができます。従業員食堂が設置できない会社に向いています。

昼食支援のメリットとデメリット

選択肢は大体でそろいましたね。

社員食堂が設置できれば、それが従業員にとっては一番でしょう。食事代金の安さ、メニューの選択肢の広さ、従業員の健康への配慮、そして従業員同時のコミュニケーションの場としてもです。

でも社員食堂は会社のコスト負担が大きいです。またコロナで閉鎖された社員食堂も多くあります。福利厚生専門誌「旬刊福利厚生」では、毎年従業員食堂のコストを調査しています。その結果、食事コストは従業員が423円、会社が232円の負担という平均額が出ています。

では食堂がない場合、どうしたらよいのでしょうか……

バウチャーは、在宅勤務従業員も利用できるのがメリットです。公平ですし非課税メリットもあります。職場や自宅の近辺にバウチャー会社と提携している店舗があることが前提となります。

置き食は職場で食事を提供でき、従業員は外出しなくて良いので便利です。職場の回りに店舗がなくても大丈夫です。昼食だけでなく朝や夜も利用できるのが良いです。従業員を出社させるインセンティブとしても利用されてます。

また、以前からある配達弁当は、温かい弁当が食べられるのが最大のメリットです。一方で人事や総務の配達数の集計や配給の手間が懸念されます。

以上で、それそれの昼食支援のメリット・デメリットも分かりました。職場ごとに、もっとも適しているサービスを選択するのが最もよいですが、職ごとに異なるサービスを提供するのは会社としては手間がかかり現実的ではないかも知れません。

では、食事手当はどうですか?

食事手当は他の昼食支援に比べて手間が少ないのがメリットです。事業所毎に手当額を変えることも労使が納得すれば可能ですが、金額が明らかなので、従業員から金額面で不満が出ます。

現物の福利厚生なら「安く食べられてうれしい」となりますが、食事手当だと「補助が少ない」となりがちですし、弁当を持参する従業員には只の小遣いとなってしまいます。

確かに……。

手当で現金でもらうと福利厚生という感覚は薄れます。

福利厚生は原則として現物の提供です。

現物が提供できないとき現金・手当での補助となります。

現物での補助なら、税制の要件を満たせば

非課税で受けられる点も魅力ですね。

.gif)

.gif)

発行:株式会社労務研究所

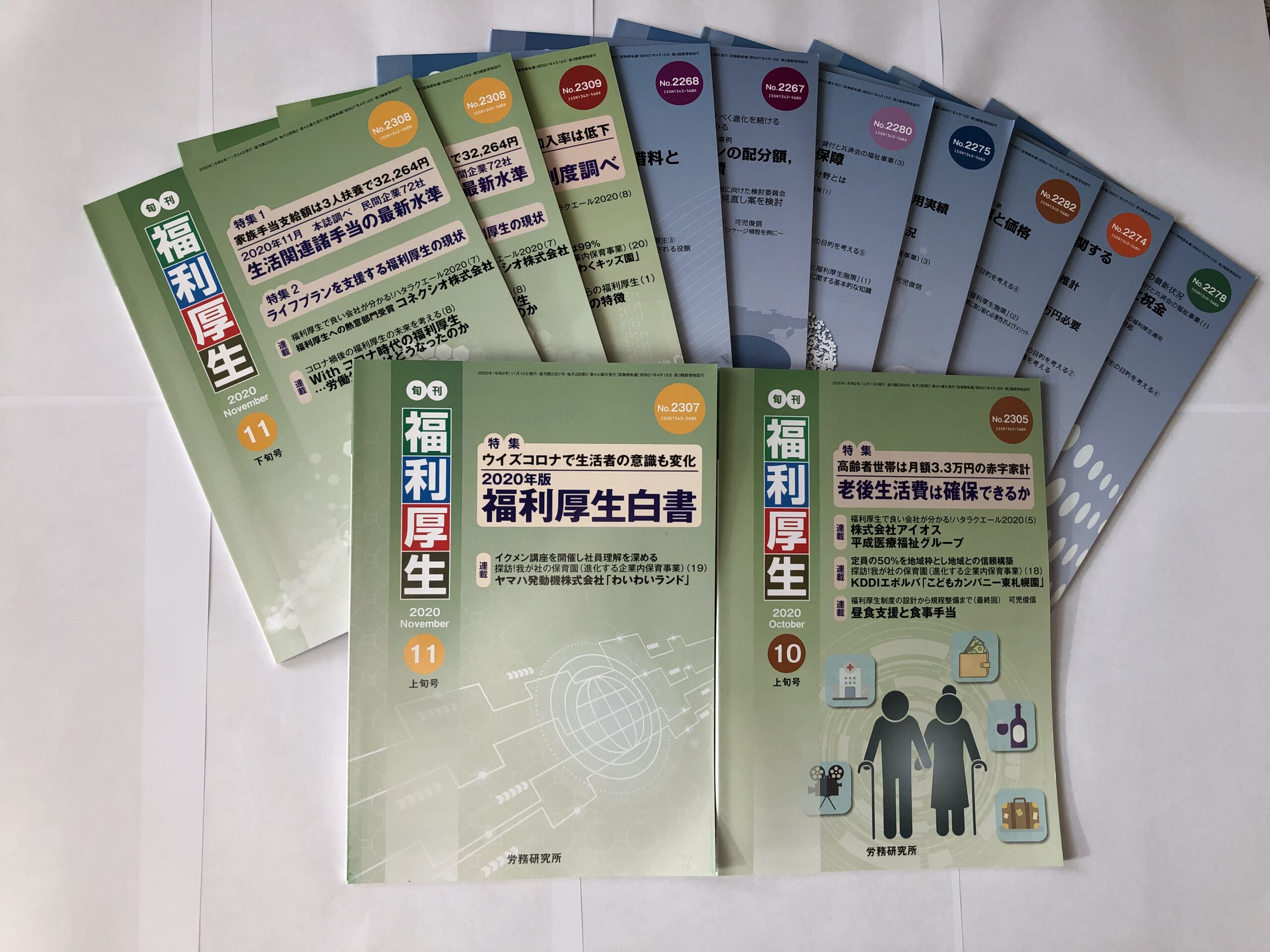

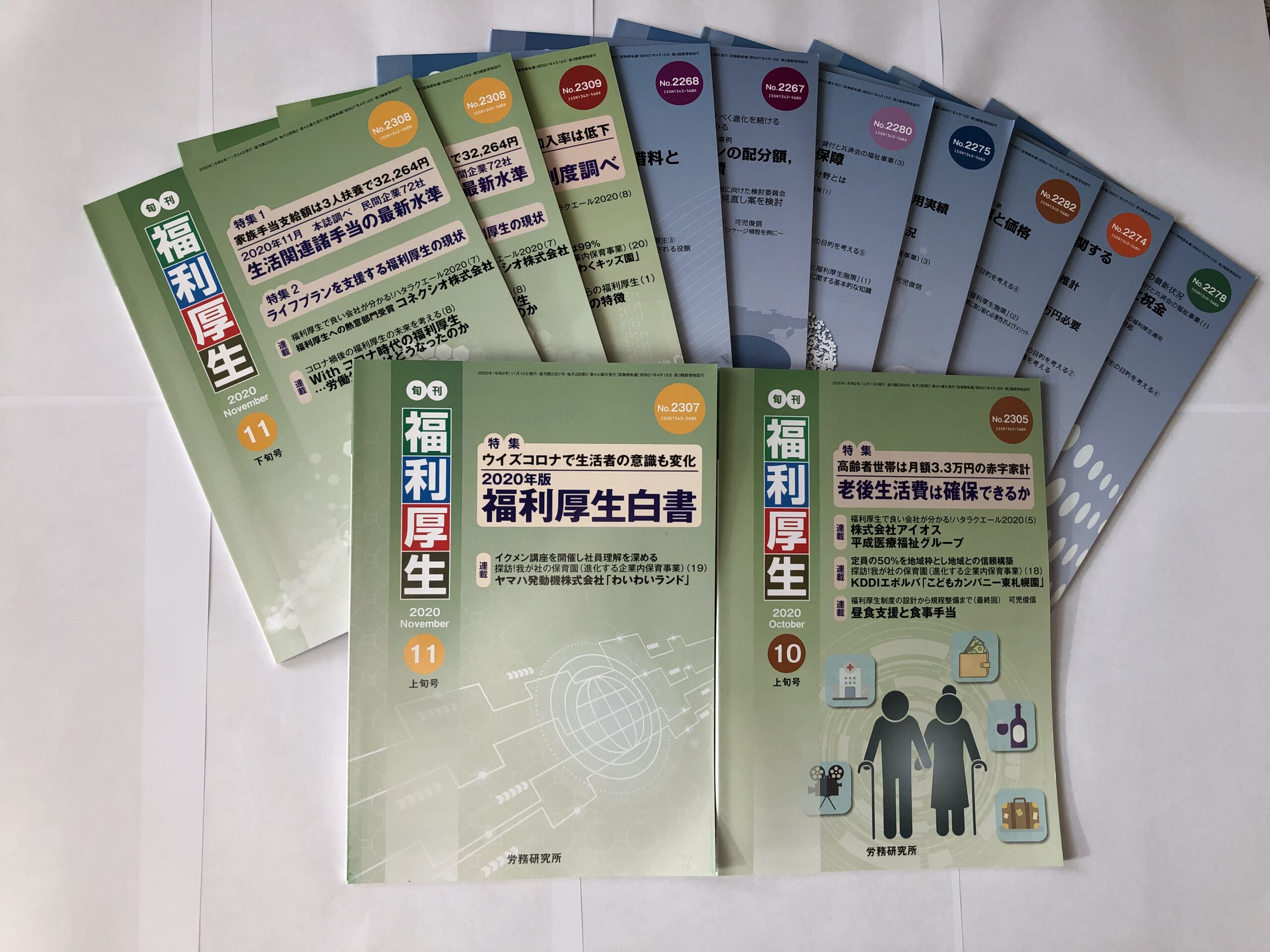

株式会社労務研究所では、福利厚生に関する実務誌「旬刊福利厚生」を毎月2回刊行しています。

福利厚生施策の実態調査、事例紹介、動向の解説および重要な関係情報を分かりやすく編集した実務誌です。

株式会社労務研究所 代表取締役

~福利厚生専門誌「旬刊福利厚生」を発行する出版社

千葉商科大学会計大学院会計ファイナンス研究科 教授

可児 俊信 氏

公式HP:https://rouken.com

ご相談・お問合せはこちらから

1996年より福利厚生・企業年金の啓発・普及・調査および企業・官公庁の福利厚生のコンサルティングにかかわる。年間延べ700団体を訪問し、現状把握と実例収集に努め、福利厚生と企業年金の見直し提案を行う。著書、寄稿、講演多数。

◎略歴

1983年 東京大学卒業

1983年 明治生命保険相互会社(現明治安田生命保険)

1988年 エクイタブル生命(米国ニューヨーク州)

1991年 明治生命フィナンシュアランス研究所(現明治安田生活福祉研究所)

2005年 千葉商科大学会計大学院会計ファイナンス研究科教授 現在に至る

2006年 ㈱ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所所長 現在に至る

2018年 ㈱労務研究所 代表取締役 現在に至る

◎著書

「新しい!日本の福利厚生」労務研究所(2019年)、「実践!福利厚生改革」日本法令(2018年)、「確定拠出年金の活用と企業年金制度の見直し」日本法令(2016年)、「共済会の実践的グランドデザイン」労務研究所(2016年)、「実学としてのパーソナルファイナンス」(共著)中央経済社(2013年)、「福利厚生アウトソーシングの理論と活用」労務研究所(2011年)、「保険進化と保険事業」(共著)慶應義塾大学出版会(2006年)、「あなたのマネープランニング」(共著)ダイヤモンド社(1994年)、「賢い女はこう生きる」(共著)ダイヤモンド社(1993年)、「元気の出る生活設計」(共著)ダイヤモンド社(1991年)