家族がケガや病気等で介護を必要とする状態になった場合、仕事と介護の両立を続けながら生活ができるように、介護休業給付金という制度があります。

今回は、雇用保険介護休業給付金について、受給するための要件などを分かりやすくお伝えしたいと思います。

社会保険手続き・社内規定の整備・助成金申請など、人事や労務管理でお困りの企業様へ。

国内最大級の社労士事務所「SATO社会保険労務士法人」がサポート!

\今なら無料相談実施中!/

受給期間および受給額

介護休業給付金は、休業開始から93日を限度に、休業開始時点の賃金の67%(上限あり)を受給できます。

申請は原則として復職後に行いますが、介護休業期間が3か月以上にわたる場合は、その介護休業の支給単位期間分(最大3ヶ月)をまとめて申請します。

介護状態ではなくなった家族が再度介護状態となった場合は、分割して取得(最大3回)でき、この場合は復職の都度申請を行うことができます。

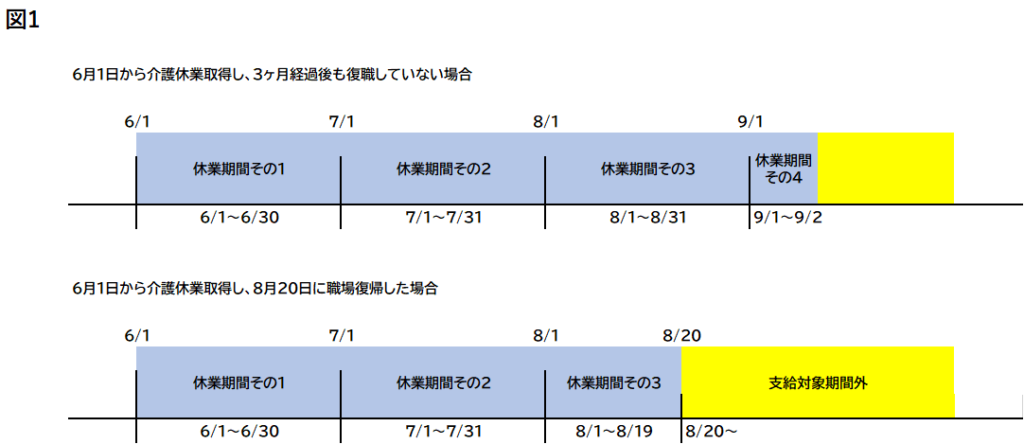

休業開始から93日を経過する前までに職場復帰をした場合は、職場復帰の前日までが支給期間となります。

支給期間のイメージは図1のようになります。

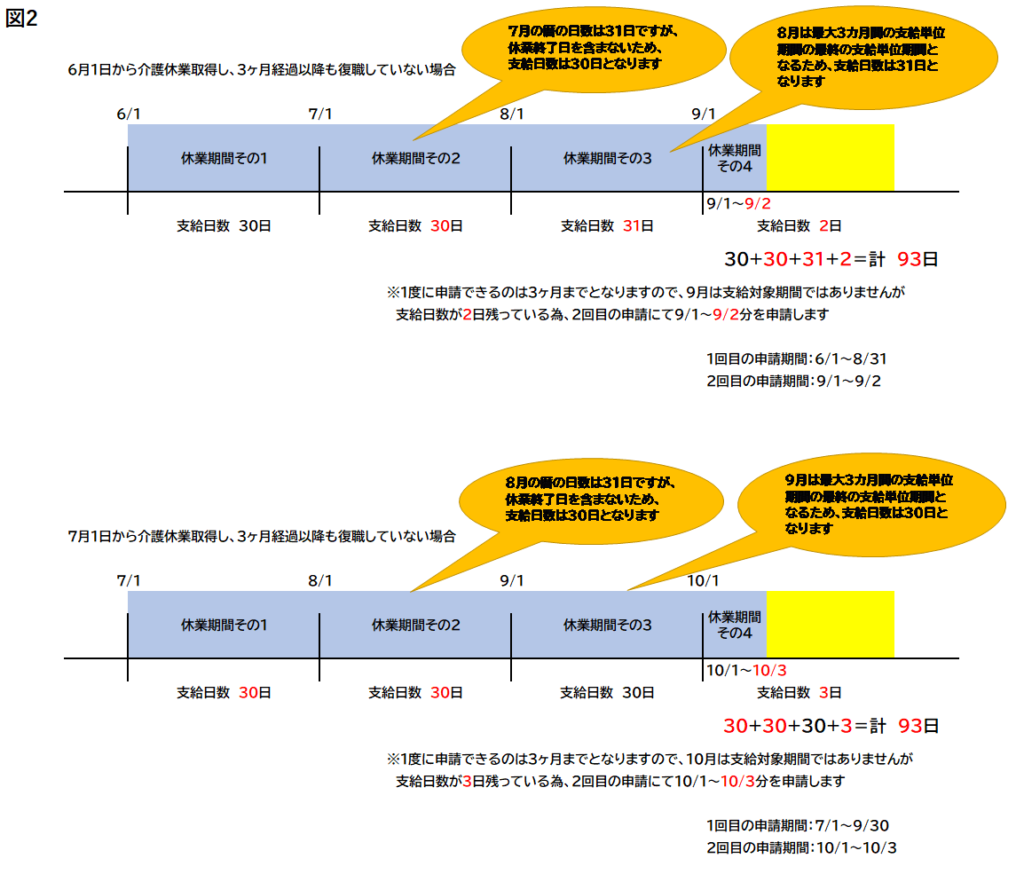

このとき重要になってくるのが、支給単位期間と支給日数の考え方の違いです。

支給単位期間とは、休業開始日から1ヶ月毎に区切った期間を指しますが、支給期間中の支給日数については、下記の通りの考え方となります。

支給日数

- 休業終了日を含まない支給単位期間:30日

- 休業終了日を含む期間:暦の日数(最後の支給単位期間の初日~休業終了日までの日数)

そのため、図1のケースの支給日数は図2のようになります。

受給資格と要件

介護休業給付を受給するためには、次の要件を満たす必要があります。

- 雇用保険被保険者であること

※期間を定めて雇用される人の場合は、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと - 介護休業を開始した日の前2年間に賃金支払基礎日数が通算して12カ月以上あること

- 家族を介護するために会社の規定に基づいて介護休業を取得していること

ここで言う家族とは、次の通りです。

- 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)

- 父母(養父母を含む)

- 子(養子を含む)

- 配偶者の父母(養父母を含む)

- 祖父母

- 兄弟姉妹

- 孫

また、対象となる介護休業とは、負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護するための休業のことを指します。

届出先・届出者

事業所の所在地を管轄するハローワークへ、原則として事業主から申出を行います。

ただし、本人が希望する場合には従業員から申出することも可能です。

必要な書類

- 賃金台帳・出勤簿(支給単位期間中に支払われた賃金の額及び賃金の支払い状況、休業日数及び就労日数を確認できる書類)

- 事業主に提出した介護休業申出書

- 住民票記載事項証明書等

(介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類)

※対象介護休業期間中に対象家族が死亡した場合には、戸籍抄本、死亡診断書、医師の診断書など

まとめ

仕事と介護の両立は、体力的にも金銭的にも負担を感じるものです。

介護休業給付金は、労働者の権利ですので、積極的に活用して金銭的負担を少しでも減らしましょう。

また、会社が就業規則で定める会社独自の介護休業の期間と、雇用保険の介護休業給付の支給単位期間は異なる場合があります。

会社および雇用保険の要件を十分に確認し、手続きを行いましょう。

社会保険手続き・社内規定の整備・助成金申請など、人事や労務管理でお困りの企業様へ。

国内最大級の社労士事務所「SATO社会保険労務士法人」がサポート!

\今なら無料相談実施中!/