令和4年10月の育児介護休業法の改正に伴い、新たに創設される「産後パパ育休(出生時育児休業)」では、原則禁止とされていた育休中の就業が、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中の就業が可能となりました。

具体的な手続きの流れは、以下の通りです。

- 労働者が就業しても良い場合は、事業主にその条件を申し出る

- 事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示する

- 労働者が同意

- 事業主が通知

しかし、就業をするには就業時間の上限があります。

育児介護休業法、雇用保険育児休業給付、社会保険料免除それぞれの観点から、就労の上限についてご説明します。

SATO社労士法人の無料メルマガ

- 面倒な情報収集は不要!

- 最新の法改正や労務管理ノウハウをわかりやすくお届け

- 経営者・人事担当者が今すぐ押さえるべき実務対応

育児介護休業法における産後パパ育休期間中の就労について

産後パパ育休期間中の就労可能日数、時間については、

- 休業期間中に就労する場合は、所定労働日数・所定労働時間の半分までが就労可能とされています。

- 休業の開始日や終了予定日に就業する場合は、当該日の就労可能時間は、所定労働時間数未満までと定められました。

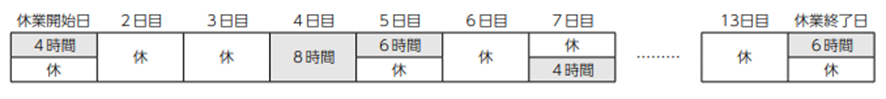

(例)所定労働時間が1日8時間、1週間の所定労働日が5日の労働者が、2週間の休業を取得する場合

↓

所定労働日数10日(5日×2(週間分))・休業期間中の所定労働時間80時間(8時間×10日(所定労働日数分))

↓半分となるので

就業日数上限5日、就業時間上限40時間、休業開始・休業開始日(終了予定日)の就業は8時間未満となります。

(例)

雇用保険育児休業給付における就労した際の支給要件について

休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業している時間が80時間)以下までとされます。

(上記は最大28日間の休業を取得した場合の日数・時間となります。)

休業の取得日数が、28日間より短い場合は、その日数に比例して就業できる日数が短くなります。

(例)

14日間の休業 → 最大5日(5日を超える場合は40時間)

10日間の休業 → 最大4日(4日を超える場合は28時間)

計算方法: 10日×10/28=3.57(端数切り上げ) → 4日

就業した際の雇用保険育児休業給付支給額について

休業中に就労した分の賃金が賃金月額の80%以上

→支給されません

休業中に就労した分の賃金が賃金月額の13%(30%)以下

→減額はありません

休業中に就労した分の賃金が賃金月額の13%(30%)を超えて80%未満

→賃金月額の80%相当額と事業主から支給される賃金の差額が支給となります

※(30%)について…育児休業給付金の給付率が50%の場合は、13%ではなく、30%となります。

社会保険料免除における就労日数について

令和4年10月改定の社会保険料免除要件は、下記のどちらかを満たしていれば、社会保険料免除の該当となります。

- その月の末日が育児休業期間中であること

- 同一月内で、育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上であること

↓しかし

※就業日数の数え方としましては、

- 日単位の場合はその日数分

- 時間単位の場合はその時間の合計を1日の所定労働時間で除した数(1未満の場合は切り捨て)

(例)就業時間が合計20時間(1日の所定労働時間が8時間)であった場合、20日÷8時間=2.5=2日(0.5は切り捨て)となり、就労予定日数は「2日」となります。

このように、産後パパ育休(出生時育児休業)では、就労が認められることとなりましたが、本来は、育児の為の休業ですので、大企業の多くでは、原則就労はさせない方向で動いているようです。

SATO社労士法人の無料メルマガ

- 面倒な情報収集は不要!

- 最新の法改正や労務管理ノウハウをわかりやすくお届け

- 経営者・人事担当者が今すぐ押さえるべき実務対応